Profesor Honorario

Universidad Autónoma de Madrid

JOSÉ TERUEL BENAVENTE es profesor Honorario de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado a Catedrático desde 2015. Ha sido visiting professor en Duke University, en la «Escuela Española» de Middlebury College y en la Università Ca' Foscari Venezia. Entre sus publicaciones destacan las monografías: La joven poesía española del medio siglo; Otro marco teórico para el medio siglo: la poesía de Miguel Fernández; El trampolín y el atleta: «Los placeres prohibidos» de Luis Cernuda; y Los años norteamericanos de Luis Cernuda, con la que obtuvo el XII Premio Internacional «Gerardo Diego» de Investigación Literaria. Ha preparado ediciones críticas de textos canónicos de la Literatura española del siglo XX: las Antologías de Gerardo Diego; Tirando del hilo (artículos 1949-2000), El cuarto de atrás, Todos los cuentos, A rachas (Poesía reunida), De viva voz (Conferencias) de Carmen Martín Gaite; la Correspondencia entre la escritora salmantina y Juan Benet; Habitable (antología poética) de Pureza Canelo; Nada de Carmen Laforet; y la Correspondencia inédita entre Laforet y Emilio Sanz de Soto. Dirigió la edición anotada de las Obras completas de Carmen Martín Gaite en siete tomos (entre 2008 y 2019). Ha coordinado los volúmenes Cinco lecturas de Luis Cernuda en su centenario; Un lugar llamado Carmen Martín Gaite; Historia e intimidad: epistolarios y autobiografía en la cultura española de medio siglo; y El valor de las cartas en el tiempo. Ha sido Investigador Principal de los proyectos I+D+i: Epistolarios, memorias, diarios y otros géneros autobiográficos en la cultura española del medio siglo y Epistolarios inéditos de la cultura española desde 1936. Ha dirigido hasta ahora doce tesis doctorales sobre sus áreas de investigación. Fue Comisario de la Exposición conmemorativa del centenario de Carmen Laforet en el Instituto Cervantes. Y ha publicado los libros de poesía Como jamás cuerpo de amado, La soledad de los nombres y Vertical de ausencia (XXIV Premio Internacional de Poesía Ciudad de Salamanca).

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

Università Ca' Foscari Venezia

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

Programa de George Washington University en Madrid

Middlebury College (Vermont, EE.UU.)

Duke University (Carolina del Norte, EE.UU.)

Ministerio de Educación y Ciencia de Carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

En los programas de universidades estadounidenses con sede en el Instituto Internacional (c./ Miguel Ángel, 8, Madrid): New York University, Boston University, Middlebury College, Vassar-Wesleyan-Colgate University, State University of New York y Syracuse University

Título de la Tesis: La joven poesía española del medio siglo

Universidad Complutense de Madrid

Título de la Tesina: La poesía de Jaime Gil de Biedma

Universidad Complutense de Madrid

Filología Hispánica (subsección: Literatura)

Universidad Complutense de Madrid

JT (julio de 2001) en Mount Holyoke College y en busca de documentos sobre la estancia de Luis Cernuda en Nueva Inglaterra (1947-1952). El edificio del fondo es Skinner Hall, donde Cernuda tuvo su despacho.

Más información sobre la exposición

Textos exposición

Comisarios: Ana Cabello García y José Teruel Benavente.

Comisariado del Año Laforet: Agustín Cerezales

(c) Irene Raya González. Instituto Cervantes

Galería de imágenes de la exposición(c) Alejandro Cana Sánchez. Instituto Cervantes

Vídeo La habitación propia Diseño audiovisual: Cynthia González

Imágenes: Archivo No-Do. Filmoteca Española / Benito y Mª Teresa Rabal / L.On Super 8

Música: Clair de Lune, Claude Debussy. Intérprete: Chris Worth

Produce: Instituto Cervantes

(c) Miguel Alcalde de la Fuente. Instituto Cervantes

Presentación en el Instituto Internacional (23/02/2022) Reseña de Javier Díez de Revenga en La Opinión (15/01/2022)

Otorgado por unanimidad por un jurado compuesto por los catedráticos: Ricardo Senabre (Universidad de Salamanca), María del Pilar Palomo Vázquez (Universidad Complutense de Madrid), Rosa Navarro Durán (Universidad de Barcelona), Antonio Sánchez Trigueros (Universidad de Granada) y Francisco-Javier Díez de Revenga Torres (Universidad de Murcia). El libro fue publicado por la editorial Pre-Textos. Patrocinan este premio la Fundación Gerardo Diego, el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

Más información

La finalidad fue la redacción del libro: Otro marco teórico para el medio siglo: la poesía de Miguel Fernández.

Entidad financiadora: Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla y Facultad de Filología de la U.N.E.D.

Duración: Desde octubre de 1996 hasta octubre de 1997. Centro o Institución: Facultad de Filología de la U.N.E.D.

Esta tesis ha obtenido Premio Extraordinario de Doctorado aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid con fecha de 26 de julio de 2019.

Leer publicaciónProfesora ayudante en la Università degli Studi di Milano.

Centro: Università degli Studi di Milano / Universidad Autónoma de Madrid.

Fecha: 03-07-2018. Calificación: Sobresaliente cum laude. Cotutela europea.

Codirección con Maria Vittoria Calvi, catedrática de Università degli Studi di Milano.

Publicación: Marcella Uberti-Bona, Geografías del diálogo. La traducción en la obra de Carmen Martín Gaite, Milano, Ledizioni, Università degli Studi di Milano, 2019.

Obtuvo la Beca del Gobierno chino, "China Scholarship Council" (CSC), desde 2015 a 2017 para la realización de su tesis en la UAM.

Fecha de lectura: 25-11-2018. Calificación: Sobresaliente cum laude.

Referencia en el portal de Hispanismo

Leer tesisFecha de lectura: 17-06-2019. Calificación: Sobresaliente cum laude.

PublicaciónObtuvo una Beca FPI-UAM (2016-2019) para la realización de esta tesis.

Esta tesis ha sido galardonada con el XX Premio Internacional “Gerardo Diego” de Investigación Literaria, 2020 y ha sido publicada con el título Mezclando memoria y deseo. La poesía de Manuel Vázquez Montalbán (1962-2003), Valencia, Pre-Textos / Fundación Gerardo Diego, 2020.

Fecha de lectura: 24-06-2019. Calificación: Sobresaliente cum laude.

Otras publicaciones derivadas de la tesis

PublicaciónDe las diez tesis dirigidas sobre novela de formación, cuento, teatro, poesía, epistolografía y traducción, dos lo han sido en cotutela con las profesoras Emilie L. Bergmann (University of California-Berkeley) y Maria Vittoria Calvi (Università degli Studi di Milano). Actualmente dirijo seis tesis doctorales con los siguientes temas: «Los Cuadernos de todo de Carmen Martín Gaite», «La revista Ibérica: por la Libertad. Redes culturales estadounidenses en la España de 1950», «Una biografía intelectual de Claudio Guillén», «La narrativa breve de Carmen Martín Gaite», «El epistolario familiar de Elena Fortún. Estudio y edición» y «La escritura de Rafael Chirbes» .

Ha impartido cursos de Literatura española desde “El libro de Buen Amor” a “Literatura española actual” en Licenciatura, Grado y Máster, pero su docencia se ha centrado especialmente en asignaturas de Literatura española de los siglos XX-XXI: “Poesía española desde el modernismo a la actualidad”, “Literatura y cultura española desde el Fin de Siglo a la guerra civil”, “Literatura y cultura española desde la posguerra a la actualidad”, “Literatura española contemporánea”, "Literatura y franquismo” y “Autobiografía, ensayo y autoficción en la literatura española desde 1950”.

El surrealismo significó para Luis Cernuda un impulso con el que expresar lo que permanecía larvado desde Perfil del aire: un trampolín para un joven atleta, que como en el caso Rimbaud, no quiso perder la ocasión histórica de cambiar la poesía para cambiar la vida: «La vida, y no la literatura, era lo que más nos importaba. El superrealismo acaso no representó para nosotros más de lo que el trampolín representa para el atleta; y lo importante, ya se sabe, es el atleta, no el trampolín». Por ello, Cernuda estuvo siempre alerta a que dicho movimiento no se convirtiera en una manera, en una caja de herramientas, en mero artificio. Si aceptamos que no hay un modelo de escritura surrealista y que lo que caracteriza a este movimiento, contra todas las vanguardias, es fundamentalmente la ausencia de modelo, el surrealismo fue para Cernuda una apuesta por cambiar la vida, y en esa apuesta afloraron todas sus irresolubles y fructíferas contradicciones entre su imaginación de una posible forma de vida y su incapacidad de vivirla. Los placeres prohibidos escenifica estas contradicciones a través de tensiones y contrastes entre las continuas fluctuaciones de persona gramatical para designar al yo, entre el penoso resultado del amor en la ciudad y la ensoñación erótica en Sansueña, entre dicción romántica e imaginería surrealista, entre rebeldía y elegía. Estas oposiciones como indicios de la desarticulación de un sujeto conociéndose en el deseo remiten, por un lado, al gran desafío del lenguaje surrealista: su capacidad de integrar todo lo que encuentra a su paso a través del colapso de la predicación o la imposibilidad de la predicación transitiva; y por otro, al procedimiento retórico ordenador del ciclo surrealista cernudiano: la paradoja ambivalente, donde los términos contradictorios no son antitéticos sino recíprocamente inclusivos: se necesitan a la vez que amenazan con destruirse, pero sin llegar a cancelarse dialécticamente entre sí. Este libro va acompañado en un segundo volumen por la edición de Los placeres prohibidos donde se incluyen los doce poemas que proceden de la versión primitiva del libro y fueron rechazados en la ediciones de 1936 y 1958, dentro de La realidad y el deseo.

Citas:

El desarrollo de un itinerario crítico sobre la construcción de la llamada generación poética de los 50 ha permitido en este estudio: recordar que desde 1950 la historia de la poesía española es también la historización de una serie de líneas trazadas por intereses editoriales y por la búsqueda hegemonías literarias centralizadas en Madrid y Barcelona; articular las distintas posiciones de la crítica literaria española en la década de 1950-1960; y contextualizar un debate estético, donde el compromiso literario y la artificial polémica sobre la poesía concebida como forma de comunicación o conocimiento fueron los ejes centrales. En la segunda parte del libro, la atención a las prácticas poéticas y a los aspectos cognoscitivos de la poesía ha permitido recorrer un camino polar en la poesía que dio señal de sí en el decenio de 1950: desde la retórica de la experiencia en Jaime Gil de Biedma, o la especial facultad de entenderse a sí mismo, a la retórica de la desposesión en José Ángel Valente, pasando por la vía intermedia de la poesía solar de Claudio Rodríguez y su continuo apelar a la transparencia.

Publicación resultante de la tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid en 1991.

Principales citas:

Nada es una novela de llegada, donde el personaje central se presenta en un mundo que no es el suyo y cuyo conocimiento le va defraudando progresivamente, porque no es como lo esperaba. La experiencia central de Andrea consistirá en aprender a mirar y por el mero hecho de narrar con tanto acierto lo mirado se convertirá en adulta. Nada resplandece más allá del ámbito que acompañó su aparición: la España de la inmediata posguerra, y deja revelar poco a poco poderes ocultos: la incurable herida de vivir en un mundo que la protagonista no comprende. Nada tuvo el don de predecir el futuro de la novela española de posguerra, pero también de servir a los lectores de su tiempo y de ahora (si hay una peculiaridad que la distinga de la narrativa de aquellos años es su actualidad). Aquella primera novela nos mostró qué hay detrás de la intratable realidad: nada en absoluto, solo el vacío. Otros autores de su época se atrevieron a mostrar las heridas y sus abismos, solo Carmen Laforet se atrevió a narrar ese vacío que anida en nosotros y nos aleja de cualquier redención.

La edición que aquí publicamos es resultado del cotejo del mecanoescrito de la novela (procedente del Archivo familiar), con la primera y la segunda edición en Destino (mayo y septiembre de 1945) y con las ediciones más solventes y rigurosas de los últimos años, al cuidado de Domingo Ródenas de Moya (2001), Jorge García López (2010) y Rosa Navarro Durán (2019). Parto de la evidencia de que la edición prínceps no siempre representa con fidelidad la voluntad de un autor. En este sentido, salta a la vista las numerosas erratas de la primera edición, corregidas en la segunda. La consulta del mecanoescrito ha sido el punto de partida para distinguir posibles erratas de particularidades lingüísticas de la autora.

Esta edición se inscribe en el marco del proyecto I+D Feder / Ministerio de Ciencia e Innovación, Epistolarios inéditos en la cultura española desde 1936 (PGC2018-095252-B-I00), demostrando la importancia de las cartas no sólo como fuente biográfica y de historia literaria, sino también como instrumento para la edición de textos.

Principales reseñas:

Bajo un título procedente del léxico familiar de Carmen Martín Gaite en Tirando del hilo se recopilan y anotan más de doscientos artículos publicados entre 1949 y 2000, que habían quedado al margen, por distintas circunstancias, de Agua pasada (1993) y de la tercera edición de La búsqueda de interlocutor (2000). El título alude a mi pretensión como editor de 'tirar del hilo' de aquella madeja de sus artículos periodísticos, consciente de que era el corpus más desperdigado a la hora de fijar sus obras completas.

A pesar de que los temas de sus artículos no sean compartimentos estancos y estén continuamente entremezclándose, se podría distinguir una amplia serie de reseñas de libros, otra sección en la que domina la sorpresa ante el mundo circundante, y una tercera, más reducida, de semblanzas.

Reimpresiones:

Barcelona, Punto de Lectura, 2007 [ISBN 978-84-663-6976-3]. 2.ª edición: Madrid: Ediciones Siruela, col. Biblioteca Carmen Martín Gaite, 2010 |[ISBN 978-84-9841-421-9].

Principales reseñas:

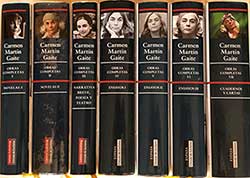

Se edita por primera vez las Obras completas de Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000) con dos objetivos principales: recuperar eslabones perdidos de su producción literaria –sean textos inéditos, sean de difícil localización– y propiciar el descubrimiento de conexiones significativas de una escritora que cultivó todos los géneros literarios, sin entenderlos nunca como compartimentos estancos, y que consiguió convertir todo lo que la rodeaba en narración. Su obra es un tejido unitario y coherente, donde poesía, cuento, novela, teatro, investigación histórica, ensayo, artículos, conferencias, cartas y cuadernos personales se interfieren y confluyen en una misma poética: conocer es recordar, nombrar es sacar los asuntos del caos, aunque ello suponga una traición de ese mismo caos.

El marco de referencia de su mundo literario se ordenó a través de una categoría cognitiva y retórica llamada experiencia. Hasta en sus trabajos de investigación histórica o de crítica literaria tuvo la necesidad de detallarnos las distintas fases de su particular relación con el personaje retratado, con la época objeto de estudio o con el libro reseñado. Poniendo el acento en el modo, Carmen Martín Gaite encontró la sintonía, y buscando la manera de contarse con placer y sentido las cosas a sí misma, se tropezó simultáneamente con su oyente utópico. En ella se funden interlocución y método como dos caras de una misma búsqueda.

Las Obras completas se distribuyen en los siguientes tomos:

I. Novelas I (1958-1978)

II. Novelas II (1979-2000)

III. Narrativa breve, poesía y teatro

IV. Ensayos I. Investigación histórica

V. Ensayos II. Ensayos literarios

VI. Ensayos III. Artículos, conferencias y ensayos breves

VII. Cuadernos y cartas

Principales reseñas:

Esta edición reúne todos los cuentos de Carmen Martín Gaite desde su primera juventud hasta los últimos años de su vida. Los cuentos juveniles publicados en la revista Trabajos y Días revelan las preocupaciones existenciales de la primera fase de su obra. Los últimos confirman la libertad imaginativa y la capacidad de experimentación de quien ya había consolidado su trayectoria literaria con un doble reconocimiento de público y premios. El cuento fue un género decisivo en la formación de la escritora salmantina y lo cultivó, con mayor o menor intermitencia, a lo largo de toda su singladura. El hilo de continuidad de su narrativa breve fue la extrañeza ante lo cotidiano. El cuento respondió a su amor por todo lo inaprensible, por atender a un trozo de vida irrelevante y por explorarlo demoradamente. Fue sin duda un formato propicio por su brevedad para recoger, a través de la técnica del apunte impresionista, el tono menor de la existencia, ese material minúsculo y en continua mudanza al que cuadran mal las nociones de principio y final. Por ello el relato breve frente a la novela tendrá otro tempo, donde no es preciso buscar antecedentes ni fijar consecuentes.

Principales reseñas:

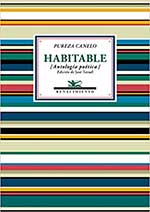

La ordenación de esta antología obedece no solo a un criterio cronológico sino también a la evolución estilística de la autora. Las Cuatro poéticas (Habitable [1979], Tendido verso [1986], Tiempo y espacio de emoción [1991] y No escribir [1999]) aparecerán en el momento en el que fueron revisadas, sintomática y exactamente después de la publicación de Dulce nadie (2008), el libro de la inflexión. Esta inflexión consistirá en la aceptación de la «hermosa» soledad, en asumir una nueva perspectiva o estado de conciencia situada desde la otra orilla del mundo, donde el sujeto ya es nadie, y, sobre todo, en la depuración formal. Aunque el lector de esta antología podrá comprobar que la experimentación es la constante estilística que atraviesa esta obra: desde la vinculación con el creacionismo en sus primeros títulos a la desnudez purista que inicia Dulce nadie y que marcará la ruta de una escritura cada vez más interiorizada: A todo lo no amado, Oeste y Retirada. La poesía de Pureza Canelo es una escritura sin miedo a desafinar.

Principales reseñas:

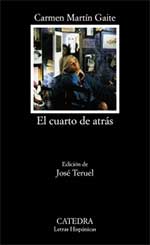

El cuarto de atrás es resultado de una fructífera mezcla de libro de memorias, relato de misterio y ensayo sobre literatura. Carmen Martín Gaite, desde el hito histórico y cultural que marcó la muerte del general Franco, indaga en su pasado individual y colectivo gracias al diálogo con un misterioso visitante, que representa también la entrada en la novela de los lectores futuros o de quienes desde la post-memoria necesitan entender los efectos narcóticos y demoledores del franquismo sobre la vida cotidiana.

El punto de partida de esta nueva edición de El cuarto de atrás será la que preparé en 2008 para el primer volumen de las Obras completas de Carmen Martín Gaite, aunque con ciertas variaciones y diferencias. La primera de ella es que se publica por primera vez una edición anotada de esta novela. En 2008 partí de la primera edición de la novela (Barcelona, Ediciones Destino, 1978) y en esta edición sigo teniendo como punto de referencia dicha edición prínceps que cotejo con la serie de reediciones posteriores, pero a diferencia de la edición de 2008 presto ahora una mayor atención al único manuscrito de la obra que se conserva (Archivo Carmen Martín Gaite-Biblioteca Digital de Castilla y León).

Principales reseñas:

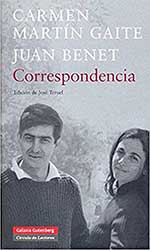

En 1964 Carmen Martín Gaite y Juan Benet iniciaron una correspondencia que se prolongará durante más de veinte años (julio 1964-marzo 1986), como prueba la edición de estas cartas, postales y dibujos inéditos que hoy publicamos. Los contenidos centrales de este epistolario giran en torno a preocupaciones de carácter fuertemente existencial, abordadas con gran distancia e incluso humor: la incertidumbre, las tres edades de la voluntad, la distinción entre actuar y jugar, el dogmatismo, los momentos de excepción, los quebrantos del amor no compartido. Estos asuntos se entrecruzan con cuestiones candentes de sus respectivos talleres literarios de los años sesenta: la interlocución literaria, el estilo, la literatura como juego o el tema del deterioro y la ruina. El lector se sentirá especialmente atrapado por la crónica de una amistad que esta correspondencia ofrece. La relación que ambos escritores mantuvieron estuvo siempre presidida por la complicidad, por la capacidad de crítica que exige la lealtad y por la huida de la forma más ñoña de comunicación: el elogio.

Principales reseñas:

Esta edición presenta en un solo volumen las dos antologías recopiladas por Gerardo Diego en 1932 y 1934 (más un elemento sustancial de la reedición de 1959: su nuevo prólogo). El principal objetivo de editar en orden cronológico ambas antologías es evidenciar la naturaleza generacional de la primera frente a la naturaleza inclusiva o histórica de la segunda. En este sentido, la edición constituye una clarificadora novedad, porque ambas antologías quedaron muy confusas y mezcladas desde la edición de 1959, reimpresa hasta la década de 1990.

Reediciones: cuatro ediciones hasta 2017.

Principales reseñas y citas:

Este artículo analiza una modalidad de la obra de Carmen Martín Gaite poco atendida por la crítica: su poesía, y demuestra que no es una vertiente marginal, sino que complementa e ilumina su labor narrativa, ensayística y de corte autobiográfico, como los Cuadernos de todo. Martín Gaite entendió que la enunciación lírica, por encima del uso del verso o de la prosa, radica en un tratamiento temporal de la experiencia humana, que hace caso omiso de una imagen del tiempo concebida como un continuum y saca a flote los vértices decisivos de la existencia.

La reciente edición de la Correspondencia (1967-1972) entre Américo CASTRO y José JIMÉNEZ LOZANO, al cuidado de Santiago López-Ríos y Guadalupe Arbona (Madrid, Trotta, 2020) demuestra que la historia de la cultura durante el franquismo es un asunto más complejo que los caminos simplificadores del erial o de su mera denostación, y sirve para distinguir el ámbito asfixiante de la cultura oficial frente a los respiraderos que tuvieron como escenario la intimidad y el lenguaje. El franquismo no solo silenció, también provocó discursos.

Desde la permeabilidad entre todos los géneros literarios que cultivó Carmen Martín Gaite y desde su pensamiento narrativo, este artículo explora la doble ruta de su producción literaria entre la escritura concertada y su atracción por la “palabra menor”. Asimismo, se examina el papel de testigo y legataria que la escritora desempeñó en el seno de la llamada generación de los 50, y cómo creó su propia voz y afirmó una poética comunicativa y de “innovación intrínseca” frente a la exhibición del arte de la dificultad propugnado por los grandes iconos masculinos de su grupo (especialmente, Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet).

Este artículo desarrolla el papel de mediación editorial ejercido por Carmen Martín Gaite a través de cinco hitos: su intercesión ante José Vergés para la publicación de la primera novela de Juan Benet (1967), su madrinazgo de la editorial Nostromo (especialmente en los primeros años, 1973-1974), su breve empleo en Salvat Editores (octubre de 1973-junio de 1974), su vinculación con el comité de lectura para autores extranjeros de Alfaguara (1978), y su papel de cónsul de Anagrama en Madrid (1992-2000). De este itinerario de mediación —escasamente atendido en su biografía intelectual— se desprenden su mecenazgo de los narradores noveles y su compromiso con los valores literarios sobre los empresariales; aunque esta defensa de los jóvenes y este compromiso con lo artístico fueron también un modo de potenciar su auctoritas.

La autocrítica de la poesía, la experimentación con la tradición moderna (desde el creacionismo a la desnudez purista), la presencia referencial y simbólica de lo rural para la manifestación moral y existencial del espacio íntimo son los elementos que singularizan la poética de Pureza Canelo. Desde sus primeros títulos, en la década de 1970, hasta Retirada (2018), la trayectoria de Pureza Canelo demuestra cómo la palabra poética no puede vivir ni en la inmovilidad del silencio ni desde la ilusión de considerarse creadora de mundos.

Antes de adentrarse en El proceso de Macanaz (1969), Carmen Martín Gaite tuvo una breve incursión en los archivos completamente desconocida. El ingeniero hidráulico José Torán Peláez le encargó que investigase sobre sus antepasados en el Archivo del Instituto de Estudios Turolenses y como resultado de esta pesquisa escribió “Los Torán”. El origen de este texto, que por primera vez aquí se edita, data de septiembre de 1964 y con él Martín Gaite inauguraba su vertiente de historiadora tras la saturación que experimentó con la ficción, después de la publicación con escasa resonancia de Ritmo lento (1963).

Este artículo determina el estado de la cuestión sobre los epistolarios editados de los autores canónicos de la llamada generación de los 50, centrándose en las dos correspondencias más relevantes editadas hasta 2016 (El argumento de la obra de Jaime Gil de Biedma y la Correspondencia epistolar entre Carmen Martín Gaite y Juan Benet), más en un corpus significativos de cartas dispersas editadas en las biografías de algunos autores de esta generación, y con una cuestión de fondo: el editor de una correspondencia epistolar como segundo autor.

Carmen Martín Gaite asimiló el discurso de los varones sesudos de su generación, vislumbró sus carencias e intentó superarlas con un lenguaje propio, que alterna con sumo oficio el pulso de lo cotidiano con la abstracción y la soltura del diálogo con la introspección, intentando entender por qué se narra y entendiendo que la narración quizá sea la única vía de acceso al rostro del tiempo que se esfuma.

El artículo se inicia con una aclaración sobre el lapsus en la transcripción del apellido materno de la escritora María de Zayas (esta explicación es todo un indicio de cómo la mujer solía carecer de historia pública que contar), pero se centra en el examen de la conciencia narrativa de la autora a través de cuatro principios enunciados desde el marco narrativo de Desengaños amorosos: la elección de emisoras femeninas; la índole del mensaje de sus narraciones, al que cabe calificar de feminista avant la lettre; la presencia en el enunciado de autobiografemas o señales de la posición de la autora con respecto a su mundo narrativo; y las estrategias desarrolladas en el discurso para persuadir al interlocutor, principalmente al femenino. Entre los diez desengaños me detendré por su posición y significación en «Estragos que causa el vicio», cuyo protagonista será el rigor destructor del código del honor varonil.

El análisis de los poemas más representativos de los tres bloques cronológicos de la composición de Desolación de la Quimera permite constatar cómo la voz de la particular y circunstancial persona de Luis Cernuda se mezcla de forma única en su trayectoria con las voces de las máscaras de sus monólogos dramáticos. Este artículo plantea que las fluctuaciones temáticas del libro son solo variantes de un mismo personaje y de un mismo argumento: la extranjería cultural del poeta y el mito del sacrificio vital que presupone la voluntad artística.

Este trabajo, centrándose en “Pandémica y celeste”, analiza la poesía de Gil de Biedma como conversación o diálogo con el lector, con la propia conciencia del autor y con otros textos literarios. De esta última modalidad se desprende que la mezcla de citas procedentes de variadas y opuestas experiencias morales o estéticas en la locución del poema está en estrecha relación con las ambivalencias de la identidad del locutor de Las personas del verbo.

Mi acercamiento a De musica libri septem (1577) a través del trazado de una serie de contextos y de sus implicaciones literarias demuestra la necesidad de superar ciertas distinciones automáticamente aceptadas, tales como las que se establecen entre la escritura imaginativa y la crítica, o entre los textos literarios y los no literarios. Por ello propongo la pertinencia de incorporar una selección de textos de los Siete libros sobre la música en un programa de Historia de la Literatura Española del Siglo de Oro, por la lección humanista que se desprende del método de trabajo del maestro Francisco Salinas a través del tópico de interpretatio auctorum, por la fundamentación teórica en torno a la división de la música, tan dispar a la línea pitagórica boeciana, por las relaciones que nos plantea entre ritmo métrico y musical, y por el testimonio que nos ofrece a la altura de la segunda mitad del XVI de rusticae cantionis Hispani.

Este artículo analiza la necesidad que tuvo nuestra literatura después de 1939 de situarse desde y contra «el 98», una necesidad que se explica no solo porque el Fin de Siglo significó un nuevo modo de enunciar la condición pública del escritor que de algún modo había que revisar, sino también porque los escritores del 98 han escenificado el compromiso artístico del intelectual en torno al problema de España. Ellos fueron el punto de referencia ideológico, expuesto a la reinterpretación, manipulación, simplificación o diatriba, en función de la propia idea del compromiso artístico desde la que se opinaba y escribía a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

Análisis de la tendencia a la autonarración en el proyecto narrativo de Carmen Martín Gaite, con especial atención a Nubosidad variable (1992).

Este artículo reconstruye un panorama bibliográfico alrededor de la invención del marbete de la "generación de los 50" en cuatro hitos: (1953-1959): la revista Laye y Velintonia; (1959-1960): la antología Veinte años de poesía española y el modelo machadiano; (1961-1965): posiciones críticas ante la antología de Castellet y el modelo cernudiano; (a partir de 1965): dispersión y heterogeneidad. Tal reconstrucción ha permitido desenmascarar un fenómeno de autopromoción; articular las distintas posiciones de la crítica literaria española en las décadas de 1959 y 1960; y recordar que desde 1950 la historia de la literatura es también el relato de una serie de acontecimientos editoriales y centralismos literarios.

Las personas del verbo se configura como una especie de biografía imaginada del personaje Jaime Gil de Biedma alrededor de todas las etapas del hombre que fue su autor y en todas las personas del verbo con igual alcance al yo, es decir, al monólogo dramático, para conjugar la relación de proyección y distancia que el autor establece consigo mismo o con el personaje que sus propios poemas le descubren. Este efecto final requiere una notable dosis de conciencia formal, que en este artículo exploro a través de la peculiar relación de la poesía de Gil de Biedma con la de Luis Cernuda y a través del análisis de los siguientes artilugios retóricos y estrategias compositivas: la analogía, la prosopopeya, el tono y la aparición del nombre propio.

Estudio y recorro el itinerario descrito en la poesía de José Ángel Valente hacia las formas sucesivas de revelación a partir del espacio vacío, donde el poder del lenguaje como enunciado es transferido al poder del lenguaje como preparación, suspensión y emblema. Logos y lexis recorren el mismo camino.

Análisis de la polémica sobre la poesía concebida como forma de comunicación o conocimiento con la que los poetas de Barcelona, especialmente Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma, arremetieron contra la Teoría de la expresión poética (1952) de Carlos Bousoño, provocando una polémica artificial e iconoclasta que les sirvió desde una política literaria para tomar una posición sobre la poesía hegemónica del medio siglo y en la que tuvieron sumo cuidado de excluir a Vicente Aleixandre y sus artículos de 1950: “Poesía moral público” y “poesía: comunicación”.

Analizo la obra poética de José María Hinojosa con especial atención a La flor de Californía (1928) y la introducción de la imaginería surrealista en España.

El presente estudio traza la historia de la gestación editorial y del procesamiento crítico que construyó la llamada generación poética de los años 50, para presentar desde la diferencia la poética de Miguel Fernández. Lejos de la retórica de la experiencia y cotidianización, su poética se sitúa entre aquellas que se atrevieron a dar un paso más, sin duda más arriesgado, y optaron por romper el “espejo”, tras la imposibilidad de reconocerse o hacerse reconocible en el acto de rememoración de que el lenguaje poético es depositario. La poesía de Miguel Fernández hizo de la “ceguera” una estrategia de representación.

Principales reseñas y citas:

Madrid: Fundación Federico García Lorca-Instituto Internacional, 2002, 125 págs. [ISBN: 84-922014-3-6]

José-Carlos MAINER, Historia de la literatura española. 6. Modernidad y nacionalismo 1900-1936, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 756.

James VALENDER (ed.), Luis Cernuda, Epistolario 1924-1963, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, col. Epístola, 2003, p. 545; y "Luis Cernuda y Bidón. Poeta y crítico literario", Centro de Estudios Biográficos, Real Academia de la Historia, 2014, http://dbe.rah.es/biografias/11954/luis-cernuda-bidon.

Antonio CARREIRA, "Introducción", en Luis Cernuda, Poesía del exilio, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2003, p. 14.

Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, "El poeta en su laberinto. Breves apuntes biográficos", en La etapa mexicana de Luis Cernuda 1952-1963, Morelia / Madrid: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Comunidad de Madrid, 2003, pp. 15 y 36.

Madrid: Ediciones Siruela, colección Libros del Tiempo, 2014238 págs. [ISBN: 978-84-16120-78-9]

Alberto GORDO, "Un cuarto propio para Martín Gaite", El Cultural, 7 de julio de 2014, https://elcultural.com/Un-cuarto-propio-para-Martin-Gaite.

Santos SANZ VILLANUEVA, "El gran momento de Martín Gaite", El Mundo. Un Verano Extra, sábado 9 de agosto de 2014, pp. 1-2. http://www.elmundo.es/cultura/2014/08/09/53e50654268e3ea1588b458e.html.

Carmen SIGÜENZA, "Carmen Martín Gaite, la vida sigue siendo un cuento", 9 de agosto de 2014, http://www.abc.es/cultura/libros/20140809/abci-gaite-libro-201408082230.html.

Virginia MARÍN MARÍN, "Entre los visillos de Carmen Martín Gaite", Confluencia: Revista Hispánica de Cultura y Literatura, volumen 31, n.º 1, Fall 2015, pp. 188-191.

Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, col. La Casa de la Riqueza, 2018, 297 págs. [ISBN (Iberoamericana): 978-84-16922-51-2. ISBN (Vervuert): 978-3-95487-570-2].

Luis Cernuda destinó el lugar central de su poesía al sacrificio de la vida que resulta ineludible al artista. Esta acusada sinergia de obra y vida ha permitido y explorar su producción poética, crítica y traductora entre Nueva Inglaterra, México y California, atendiendo ya a las circunstancias vitales, ya a la exégesis de los textos. De Los años norteamericanos de Luis Cernuda se desprende con particular evidencia que la capacidad del poeta de sentirse menospreciado estuvo tan desarrollada como su capacidad de desprecio; pero he querido demostrar que la leyenda que él mismo se labró a pulso en el trato con los demás fue solo la parte más superficial o defensiva de su persona. La leyenda no cuenta que Cernuda despreció cualquier tipo de hipocresía (sexual, literaria o política), ni que su idealismo pervivió residualmente hasta el final de su vida. En el fondo, lo que su leyenda escondía era otra cuestión que a los lectores de su obra nos interesa más, su absoluta servidumbre a un destino: la poesía. El prestigio actual de Cernuda probablemente proceda de todo lo que le hizo «difícil» entre sus contemporáneos. Sus antipatías contra la familia, su falta de ambición en el escalafón social y académico, sus posturas insobornables, su posición marginal ante las hegemonías literarias en España y en el exilio, su disponibilidad ante lo inesperado y su inclinación a abandonar con todas las consecuencias el entorno habitual son valores atractivos para generaciones futuras, que se incrementaron en los últimos años de su biografía. Paradójicamente su figura se agiganta a la luz de lo que se llamó su leyenda o su triste realidad.

Principales reseñas:

Principales citas:

Equipo de investigación: José Teruel Benavente (UAM), Santiago López-Ríos Moreno (UCM), Elisa Martín Ortega (UAM-Facultad de Educación), Pablo de Lora del Toro (UAM-Facultad de Derecho), José Antonio Llera Ruiz (UAM), Juana Sánchez-Gey Venegas (UAM) y Mirta Núñez Díaz-Balart (UCM-Periodismo).

Línea de Trabajo: Maria Vittoria Calvi (Università degli Studi di Milano), Arantxa Fuentes Ríos (USC), Elena Sánchez de Madariaga (URJC), José Luis Gómez Toré (MECD), Juan Antonio Godoy Penas (Harvard University), Eduardo Hernández Cano (Sorbonne Université), Manuel Valero Gómez (Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert), Santiago Arroyo Serrano (USAL), Andrea Toribio Álvarez (UAM) e Inmaculada García Carretero (UAM).

La hipótesis de partida de este proyecto es la necesidad de una exploración biográfica para formular desde otra perspectiva la narración de la historia. Este proyecto se plantea, desde un enfoque multidisciplinar, el análisis de epistolarios, memorias, diarios y otros géneros autobiográficos (autorretratos, testimonios, libros de viaje, agendas, «cuadernos de todo»), ya editados, de los escritores, artistas e intelectuales de la cultura española del medio siglo. En segundo lugar, persigue recuperar materiales dispersos y localizar posibles inéditos, conservados en los desperdigados archivos de esta generación, como recientemente hemos demostrado con la edición de la Correspondencia entre Carmen Martín Gaite y Juan Benet. Desde este análisis y rescate, pretendemos reflexionar sobre la función de los géneros autobiográficos en la construcción identitaria tanto individual como generacional de los llamados «niños de la guerra», y valorar el legado cívico, cultural y artístico de esta generación, auténtica impulsora de la vida democrática, desde su disentimiento discreto o el enfrentamiento directo con el franquismo y desde el diálogo de la literatura con otras disciplinas (artes plásticas, cine, filosofía, arquitectura e historiografía, fundamentalmente).

Web del proyecto

El portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED pretende trazar el mapa de la edición literaria en castellano, catalán, euskera/vasco y gallego, así como en portugués, desde 1800 hasta la actualidad, ya sea en papel o en formato digital y en cualquier espacio geográfico.

Este ambicioso proyecto se centra en la figura y en la labor de editores, editoriales, colecciones y asesores literarios, desde las empresas artesanales decimonónicas hasta los grandes grupos que dominan en la actualidad la industria editorial del español global.

EDI-RED abordará la historia cultural de la edición iberoamericana con sus especificidades y singularidades, ya sean pliegos de cordel, ediciones de bibliofilia, colecciones de bolsillo o las actuales cartoneras, sin olvidar, además, realidades en plena expansión como la edición chicana.

Web del proyecto

El Quijote en la cultura europea. Mito y representación es un proyecto de Investigación de Excelencia Multidisciplinar de la Universidad Autónoma (01-V-2012/30-IV-2014), con ámbito internacional, en el que participan 59 investigadores especialistas de universidades europeas y americanas y siendo la Profª. Begoña Lolo su investigador principal. Incluye 16 disciplinas como son: Musicología, Literatura, Filología Española, Estética y Filosofía de la Música, Pensamiento Español e Iberoamericano, Teoría de la Literatura, Literatura Inglesa, Filología Románica, Filología Hispánica, Literaturas comparadas, Historia del Arte, Historia de la Ciencia, Comunicación, Historia del Cine, Música y Danza.

Web del proyecto

Se incluyen la revistas surrealistas argentinas Qué, Ciclo, Cero y A Partir de Cero, las chilenas Mandrágora y Leitmotiv, y, de las españolas, los monográficos dedicados al surrealismo de Gaceta de Arte (números 35 y 36) y el Boletín Internacional del Surrealismo, y los números únicos de La Cerbatana y Postismo.

Formo parte del Grupo de investigación: "Los géneros literarios en la literatura hispánica contemporánea", n.º de registro en la Universidad Autónoma de Madrid: HUM F-023. Coordinado por Teodosio Fernández (UAM). Áreas de investigación: Literatura española e hispanoamericana. Líneas principales de investigación: Narrativa del siglo XX; Memorias, diarios, epistolografía y autobiografía. Perspectivas disciplinares: Vertiente genológica, tematológica e historiológica. Análisis comparatista. Crítica de género.

Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo por correo electrónico

Puedes localizarme en mi despacho, nº 311, del módulo IV en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid